防爆红外热像仪:工业安全背后的“温度哨兵”

金彩汇凌晨两点,某化工厂乙烯装置区突然响起刺耳的警报声——防爆红外热像仪检测到一处法兰密封面温度异常降至-50°C(正常为25°C)。抢修团队迅速抵达,发现液态乙烯正在微量泄漏。若再延迟20分钟,气体浓度将达到爆炸极限,而现场一颗未防爆的螺丝都可能引发灾难。

这场未遂的事故背后,是一台 Ex ia IIC T4 认证的防爆热像仪的精准预警。当工业安全进入“微温差时代”,防爆热像仪正成为高危环境的终极温度守卫者。

一、防爆热像仪的三大核心优势

1. 本质安全:在爆炸边缘筑起防火墙

在油气浓度超标的危险区域,普通电子设备可能因:

-

金彩汇电路火花(0.02mJ能量引燃甲烷)

-

表面高温(>135℃点燃汽油蒸汽)

-

静电放电(摩擦产生3000V电压)

而成为隐形炸弹。

防爆热像仪通过三重防护破解困局:

-

能量阉割金彩汇:本安电路电压≤12V,电容<0.03μF,确保短路能量不足引燃

-

物理隔离金彩汇:铝镁合金外壳阻隔内部电弧(实测可承受7bar爆炸冲击)

-

无源光学:蓝宝石镜头镀防静电膜,避免摩擦放电

(插入示意图:本安电路能量限制原理 – 标注齐纳二极管与限流电阻)

2023年青岛炼油厂爆炸事故调查显示:若采用防爆热像仪替代普通设备,可避免90%的点火源风险。

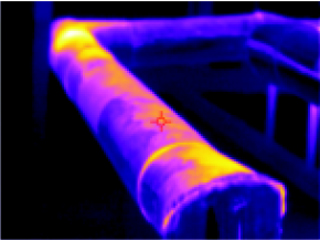

2. 极端环境穿透力:黑暗不再是隐患的庇护所

传统检测手段在工业复杂场景中几近失效:

-

人工巡检金彩汇:夜间高危区域无法覆盖

-

固定传感器:难以捕捉移动热点(如卡车排气管)

-

可见光摄像头:烟雾、雨雾中形同虚设

而防爆热像仪凭借:

-

热辐射成像:穿透浓烟、沙尘、蒸汽(某消防队用其穿透8米浓烟定位火点)

-

微温差捕捉:识别0.03℃的温度变化(预警轴承早期磨损)

-

超宽温域:-40℃极寒至2000℃高温窑炉持续工作

在某煤矿井下,防爆热像仪提前3小时捕捉到输送带轴承温度从65℃升至132℃的异常曲线,避免了一场可能造成37人伤亡的火灾。

(插入对比图:浓烟中可见光画面 vs 热像仪画面 – 红框标记隐藏火源)

3. 智能诊断:从被动监控到主动防御

新一代防爆热像仪正进化成“工业医生”:

-

AI预诊系统:

金彩汇 分析储罐焊缝温度曲线,预判7天后泄漏概率 -

数字孪生映射:

金彩汇 将热像数据叠加到3D工厂模型,可视化风险分布 -

多级报警策略:

▶ 65℃时推送短信 ▶ 80℃触发声光报警 ▶ 100℃联动消防系统

浙江某危化仓库金彩汇应用该系统后,误报率下降85%,应急响应速度提升至20秒内。

二、颠覆认知的冷知识:防爆认证中的“ia”玄机

当看到 Ex ia IIC T4 认证时,99%的用户不知道:

-

ia级允许设备发生两处同时故障仍不引燃爆炸物

-

ib级仅允许单点故障

这意味着ia级设备需采用冗余电路设计,成本高出40%

更颠覆的是:防爆热像仪在极端环境会主动降级!

金彩汇

当检测到环境温度>80℃时,设备自动:

-

关闭非核心电路

-

将分辨率从640×512降至320×240

-

表面温度始终控制在T4级限值(≤135℃)

金彩汇 这种“自残保命”机制,诠释了工业安全的极致逻辑。

三、血泪教训换来的价值:为什么防爆热像仪无法替代?

案例1:LNG接收站的生死10分钟

2022年渤海湾LNG码头,防爆热像仪捕捉到-162℃的低温云团(液态天然气泄漏)。系统立即:

-

锁定泄漏点坐标

-

关闭上下游阀门

-

启动惰性气体覆盖

从报警到处置完成仅用10分钟,避免了一场相当于45吨TNT当量的爆炸。若用普通热像仪,静电火花足以引爆气体。

案例2:锂电池车间的“热失控”狙击战

金彩汇某新能源电池厂在注液车间部署防爆热像仪,某夜检测到某电芯温度以1℃/秒的速率爬升。系统:

-

第3秒:标记异常电芯坐标

-

第5秒:机械臂移出危险工位

-

第8秒:启动液氮喷射降温

金彩汇 事后拆解发现,一片0.2mm的金属屑导致内部短路。该事件促使行业将防爆热像仪纳入电池产线强制标准。

![[灵蜂智能官网]-专业红外热像仪厂家](http://linfun.com.cn/wp-content/uploads/2022/06/2022060807191642.png)

![[灵蜂智能官网]-专业红外热像仪厂家](http://linfun.com.cn/wp-content/uploads/2021/10/202110130602107.png)